こんなものが届きました。

みんな大好き 普通郵便です。

早速 開封してみましょう!

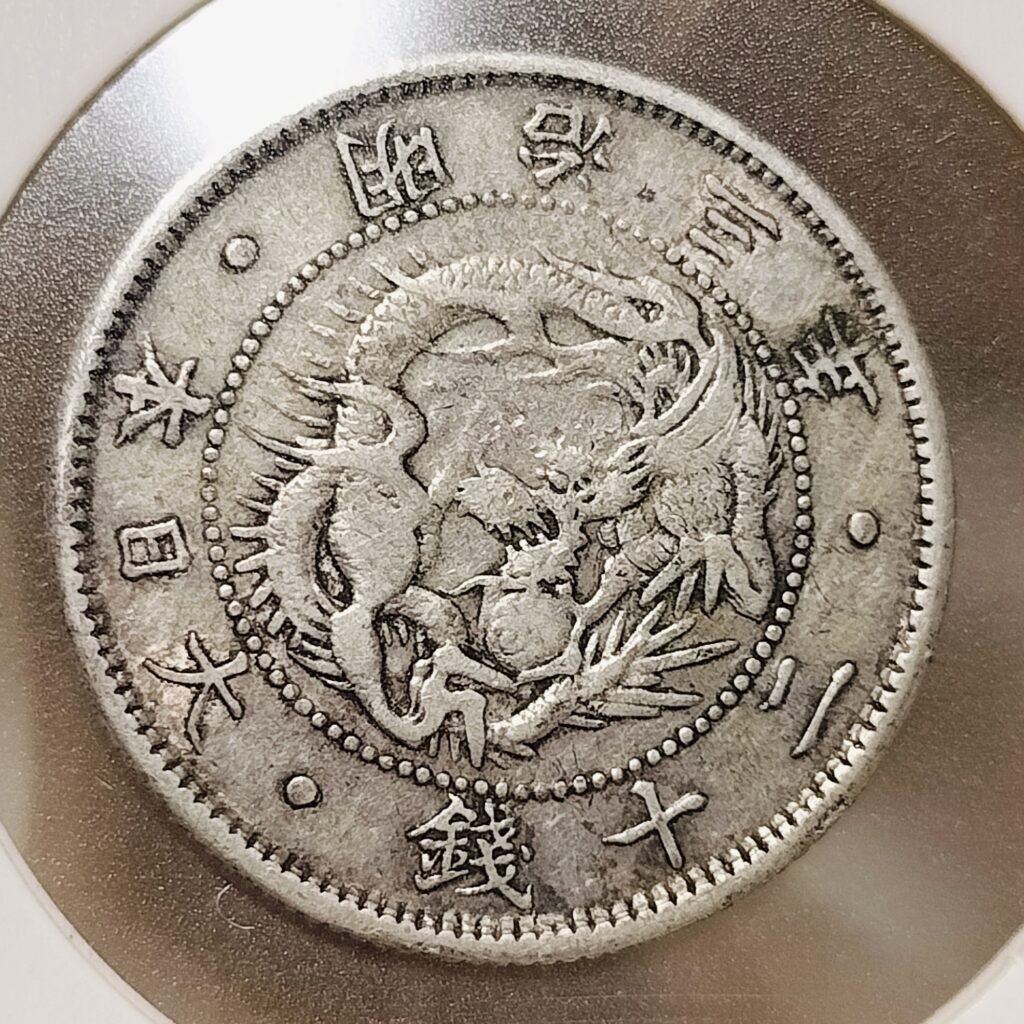

中身は明治3年 旭日竜20銭銀貨です。

旭日竜20銭銀貨において竜の図柄が明瞭なものと不明瞭なものが存在する理由は、その製造技術や当時の設備・材料の未熟さによるものです。

明治初期という時代背景を踏まえ、製造技術の詳細を見ていきましょう!

明治初期の造幣技術の未熟さとは

明治3〜4年頃に製造された旭日竜20銭銀貨は、日本の近代的な造幣技術がまだ発展途上にありました。

特に以下の点で技術的制約があったため、竜図の鮮明さに差が生じました。

1. 型(極印)の材質と加工精度

- 当時の極印は金属硬化処理が不十分で、摩耗や傷に弱く、細かい模様を刻むのに限界がありました。

- 職人の手作業に頼る部分が大きく、極印の仕上がりにバラツキが出ました。これにより、竜の鱗など細部が鮮明に打ち出せないものが多くなりました。

- 現代の高硬度鋼と異なり、極印の耐久性が低かったため、連続した製造過程で型がすぐ劣化し、刻印が薄くなることもありました。

2. プレス機の性能と操作

- 明治元年にイギリス製のコインプレス機を導入したばかりで、当時のプレス機は出力や圧力が不足気味でした。

- 圧力のかかり方にムラがあったため、刻印が弱い「エラーコイン」や、部分的に図柄が不明瞭なものが散見されました。

- 操作技術もまだ熟練段階でなく、同一鋳造でも打刻の強さに差が生まれました。

3. エネルギー事情と工場環境

- 動力源は蒸気機関が主流で、動力の質は安定していませんでした。これにより打刻圧力も一定せず、仕上がりにばらつきが出やすかったのです。

- 電力設備の未発達により、高性能な機械の導入も難しく、当時の日本の産業基盤の限界が造幣精度に影響しました。

これらの技術的な背景がもたらした結果

- 竜図の細部が浅くかすれていたり、「明瞭ウロコ」と呼ばれる深く鮮明な鱗模様と比較して、不鮮明な竜図の個体が多数生まれました。

- 一部には刻印のズレや欠け、「欠銭」と呼ばれる刻印ミスも見られ、これらは技術不足の象徴といえます。

- 竜図が鮮明で詳細に刻まれたものは希少価値が高く、市場で高値になる背景もここにあります。

改善の流れ

- その後、イギリスから導入した造幣機械や技術者の育成が進み、製造技術は大きく向上しました。

- 明治後期からはプレス機の性能向上と極印の耐久性強化により、竜図が明瞭な品が大部分を占めるようになります。

以上のように、旭日竜20銭銀貨で竜図が明瞭なものと不明瞭なものがあるのは、当時の造幣技術の未熟さ、型の材料的制約、プレス機の能力不足、そして動力・工場環境の未発達が複合的に影響しているためです。

この点が理解されると、明瞭な竜図のコインがいかに貴重であるかがよく分かります。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント