本日 こんなものが届きました。

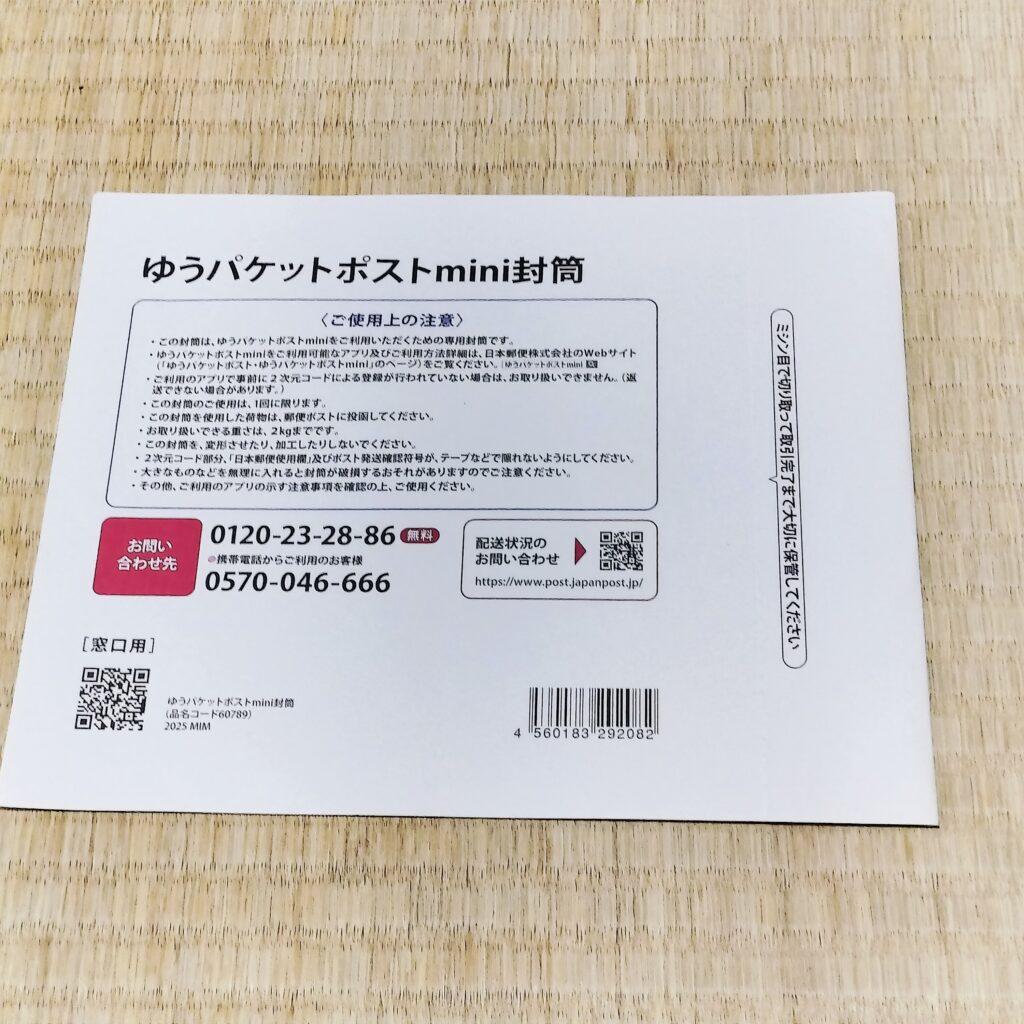

みんな大好き ゆうパケットポストミニです。

早速 開封してみましょう!

こういう梱包の仕方は コレクターの方ですね😆

中身は 明治3年 旭日竜20銭銀貨です。

明瞭鱗ということで購入しましたが、実際に見ると さほど明瞭でもないような気もします🙄

旭日面側です。

菊花紋章、桐紋、旭日が描かれています。

よく見ると 連点部分が繋がっている箇所があります。

画像中央の連点部分です、エラーコインですね。

明治3年の旭日竜20銭銀貨は、当時発行された銀貨の中で中間額面を担う硬貨として製造されました。

品位は銀80%、銅20%の合金でできており、直径24mm、重量約5gという仕様でした。

この20銭銀貨は明治3年から4年にかけて発行され、発行期間が短かったため発行枚数はおよそ400万枚と少なめです。

製造工程は他の銀貨と同じように鋳造方式で行われていましたが、製造初期の明治3年銘はまだ製造技術や品質管理が未熟でした。

そのため、鋳型の損傷やプレス機の不具合から、多種類の欠損エラーが見られました。

このエラーは「明瞭ウロコ」や「欠銭」と呼ばれる手替わり品としても知られており、通常品よりも希少性が高く価値がつく場合があります。

本銀貨は1円銀貨や50銭銀貨に比べると、製造や検品にかけられる労力や資源が限定的であったため、品質向上の手が回りきらなかったことがエラー多発の主な理由と考えられます。

たとえば1円銀貨や50銭銀貨はより大きく重い貨幣であり、より高い品位や精度で作られ、より重要視されていたため、製造精度も高かったのです。

20銭銀貨は、他の額面の銀貨と見た目のデザインに統一感を持たせつつも、大きさや重さが少しずつ異なる特徴がありました。これは、それぞれの硬貨が流通する際に、その価値に見合った重さやサイズとなるように工夫された結果です。

まとめると、明治3年の旭日竜20銭銀貨は、銅を加えた銀合金で鋳造された中間額面の補助銀貨として位置づけられていますが、製造初期の品質管理が不十分であったため、特に年号や竜のウロコの部分でエラーが多く発生しました。

これに対して1円や50銭銀貨は製造優先度が高く、鋳造・プレス工程においても品質向上の手がより行き届いていたと考えられます。

そのため20銭銀貨のエラーコインの多さは、当時の造幣局の技術成熟度と製造リソース配分の違いに起因しています。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント