最近、地味にハマっている在外貨幣をまた入手しました。

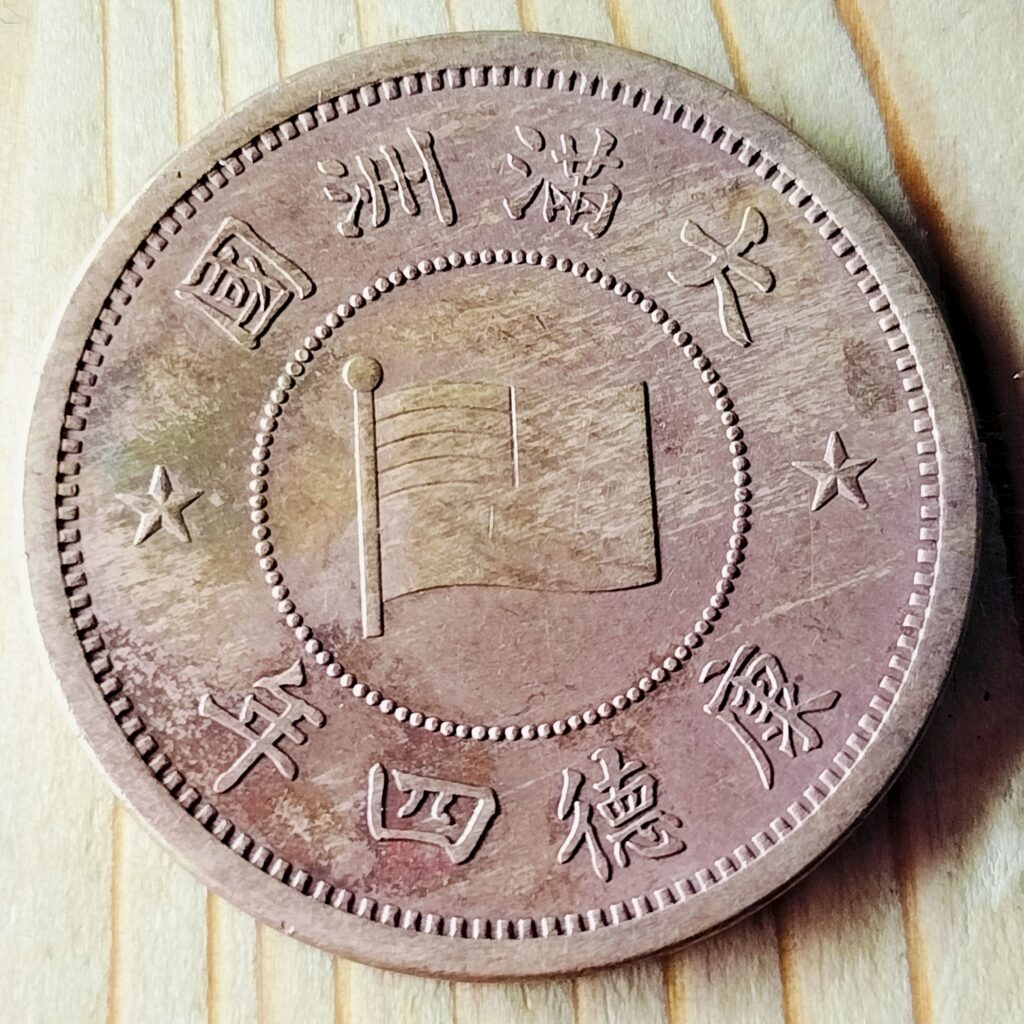

なかなかの美品です。

年号は康徳四年(1937年:昭和12年)です。

このコインは、かつて中国東北部に存在した「満州国」(1932年建国~1945年消滅)で発行された貨幣です。

表面には「壹分」(1分)と漢字で額面が記され、裏面には満州国旗と「康徳四年」などの年号が見られます。

主なスペックです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 額面 | 壹分(1分=1/100圓) |

| 発行年 | 康徳四年(1937年)など |

| 材質 | 青銅(銅950/錫40/亜鉛10) |

| 直径 | 24mm |

| 厚さ | 1.15mm |

| 重量 | 5.0g |

| 図柄(表) | 牡丹花、リボン、漢字額面 |

| 図柄(裏) | 満州国旗、年号、国名 |

| 発行機関 | 満洲中央銀行 |

※同じ「分」でも、後年にはアルミニウム貨やマグネシウム貨も発行されました。

発行当時の時代背景

満州国の成立と幣制統一

- 1932年、日本の関東軍の支援を受けて満州国が建国されました。建国当初、地域には軍閥政権が発行したさまざまな貨幣が混在していましたが、同年6月に「満洲中央銀行法」が公布され、満洲中央銀行が設立。新たな統一通貨「満洲国圓(国幣)」が発行されました。

通貨制度の推移

- 満洲国圓は当初、銀本位制を採用し、中華民国の銀圓(大洋)と等価でスタートしました。

- 1934年、アメリカの銀買上法成立により世界的な銀価格が高騰し、中国大陸から銀が流出。これを受け、1935年に満洲国は銀本位制を放棄し、日本円との等価リンクに移行しました。

- 以降は日本円と完全に等価となり、日本の経済圏に組み込まれる形となります。

発行貨幣の種類と特徴

- 満洲国では、1圓、5角、1角、5分、1分、5厘など様々な額面の硬貨が発行されました。

- 材質は当初青銅や白銅が主流でしたが、戦時体制の強化や金属資源の不足により、後年はアルミニウムやマグネシウムなどの代用金属も使用されました。

時代背景の要点

- 満州国は日本の傀儡国家として設立され、経済・金融政策も日本の強い影響下にありました。

- 通貨発行は、地域の経済統一・日本との経済的結びつき強化を目的としていました。

- 戦争の進展とともに、貨幣の材質や発行量にも変化が生じ、終戦直前にはインフレーションや物資不足が深刻化しました。

まとめ

この満州国の「壹分」貨幣は、1930年代の東アジアにおける政治・経済の激動期を象徴するものです。

日本の影響下で発行されたこの貨幣は、当時の国際情勢や経済政策、資源事情を色濃く反映しています。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント