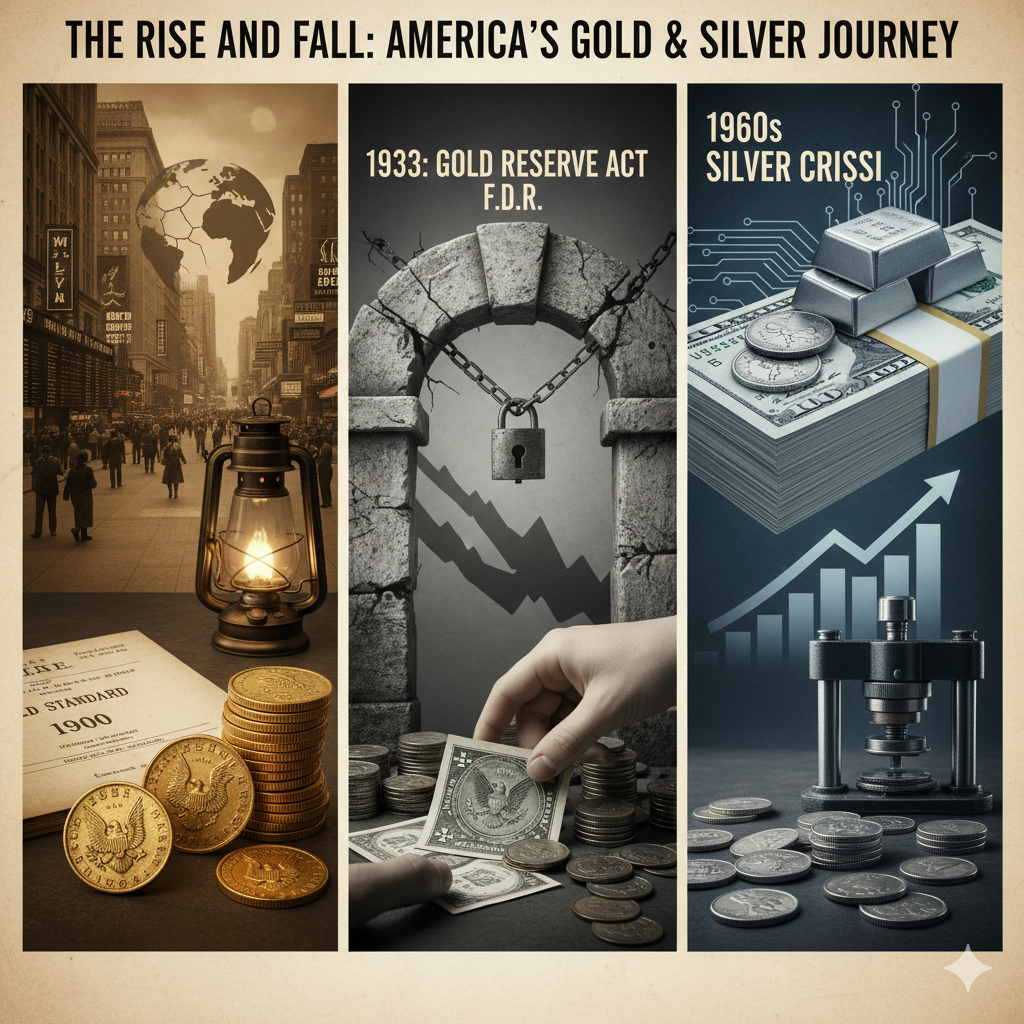

アメリカの金銀本位制から管理通貨制度への転換

19世紀から20世紀初頭、多くの国は通貨の価値を金や銀の一定量に連動させる「金本位制」や「銀本位制」を採用していました。

アメリカも1920年代まで金本位制の下でドルの価値を金に裏付けていました。

しかし1929年に始まった世界恐慌は、アメリカ経済をはじめ世界中に大きな混乱をもたらしました。

経済低迷に伴い国家間での通貨価値の維持が困難になり、1931年にはイギリス、1933年にはアメリカが金本位制を停止しました。

特に1933年、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は金融不安解消のため『金輸出禁止令』を発令し、ドルと金の交換を停止。

これによりドルは金の裏付けから解放され、管理通貨制度(法定通貨制度)へと移行しました。

この制度転換は、景気回復を目指し通貨供給量の柔軟な調整を可能にし、経済成長の足かせとなっていた硬直的な金本位制からの脱却でした。

銀価格高騰とその背景

1960年代に入ると、銀の価格が急激に高騰しました。

これは工業用途での需要が増加したことや、インフレ懸念から金に代わる投資資産として銀が注目されたことが大きな理由です。

また、当時のアメリカは銀貨の交換や流通に制約を強化し、その結果、銀貨の製造コストが額面価値を超える事態に至りました。

銀は主に鉱山で産出される副産物のため供給増が難しい一方、工業需要や投資需要の増加により需給のバランスが悪化。

これが価格高騰をさらに助長しました。

銀貨から白銅貨への切り替え

1965年時点で、銀貨の製造に必要な銀の価値が硬貨の額面以上となったため、アメリカ政府は硬貨の銀含有量を段階的に削減。

最終的に、銀貨は銅75%、ニッケル25%の白銅合金貨に切り替えられました。

これにより製造コストが抑えられ、貨幣流通の安定が図られました。

この切り替えは単なる硬貨素材の変更ではなく、金銀本位制の崩壊後の国際経済変動や資源需給のバランス変化に伴う経済政策の変革でした。

まとめ

アメリカの金銀本位制の廃止は、1930年代の世界恐慌を背景とした経済危機対策の一環であり、その後の管理通貨制度への移行をもたらしました。

1960年代には銀の工業需要増加と投資需要の高まり、供給制約が重なり銀価格が高騰。

銀貨の生産コストが額面を超えたことで、銀貨の白銅貨への切り替えが実施されました。

これらの歴史を理解することは、コインコレクターにとって貨幣の価値や背景を深く知る上で重要です。

銀貨の時代の終焉と金属の変遷には、経済と社会の動きを映し出すドラマが秘められているのです。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント