自民党が検討を進める金融所得課税の強化は、ガソリン税暫定税率の廃止による年間約2兆円の税収減を補う目的で、恒久的な財源確保を狙う政策である。

現行20%(所得税15%、住民税5%)の金融所得課税を最大30%まで引き上げる案が念頭にあり、富裕層や高額投資家に相応の負担を求める方向が示唆されている。

背景にある日本の財政構造と課題

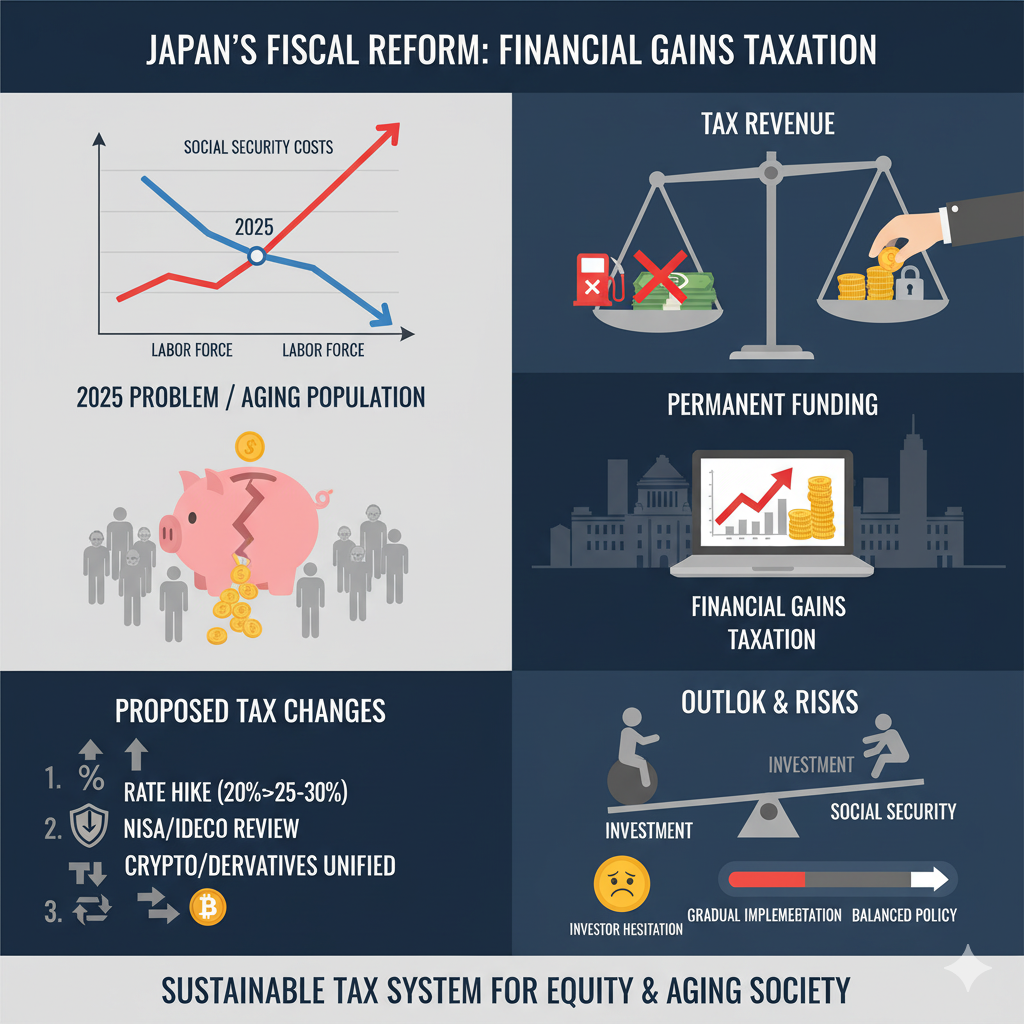

日本では「2025年問題」と呼ばれる構造的課題が進行しており、団塊の世代が後期高齢者となることで、社会保障費の急増と労働人口の減少が加速している。

人口の5人に1人が75歳以上となる中、年金・医療・介護の財政圧力が増大し、恒常的な財源確保が不可欠となっている。

税収構造は依然として消費税や所得税に強く依存しており、世代間・所得階層間の公平性が問われている。

想定される課税強化の具体像

- 金融所得課税率の段階的引き上げ(20%→25〜30%)

株式・投資信託の配当、譲渡益を対象に課税率を引き上げ、特に1,000万円超の金融所得層に新たな累進構造を導入する案が有力。

所得再分配の観点から「低・中所得層への影響緩和措置」も同時に検討されるとみられる。 - NISAなどの優遇制度の限定的見直し

投資促進策として維持される見込みだが、富裕層による過度な節税利用を防ぐため、「上限額見直し」や「年間利益に対する部分課税」などの改定が議論される可能性がある。 - デリバティブ取引や暗号資産課税の一体化

現行では雑所得扱いで最大55%課税される暗号資産を、金融所得枠内で統一的に扱う方式へと簡素化する方向も模索されている。

これにより課税の公平性と徴税の効率性を両立させる狙いがある。

今後の焦点とリスク

高市政権は「財政健全化と分配の再設計」を掲げるが、景気回復が不安定な状況での課税強化は、投資意欲を冷やす副作用も懸念される。

とりわけ、若年層の資産形成を支えるNISAやiDeCo参加者への心理的影響が大きく、政府は「段階的実施」や「一部増税・一部優遇拡大」というバランス政策を取る公算が高い。

総合的展望

2025年以降の金融所得課税強化は、単なる増税ではなく「社会保障財源の恒久確保」と「税制の公平化」を目的とした構造転換の一環となる。

格差是正・少子高齢化対策・社会保障維持のため、持続的な税体系改革が始まる節目といえる。

コメント