本日こんなものが届きました。

みんな大好き普通郵便です。

早速 開封してみましょう!

中身です。

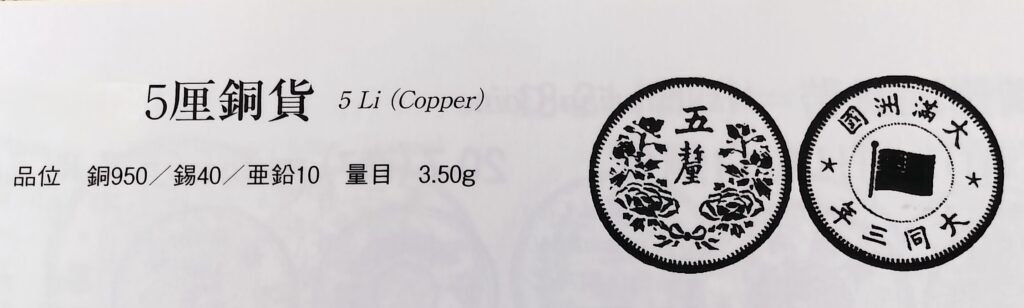

届いたのは旧満州帝国の5厘銅貨です。

表面には、漢字で「五厘」、牡丹と芍薬の花の装飾が描かれています。

裏面には「大満洲国」の国名、満州国旗、星、康徳3年の年号が記されています。

量目としては3.5g です。

重量は問題ありませんね。

直径は 20mm ちょっとです。

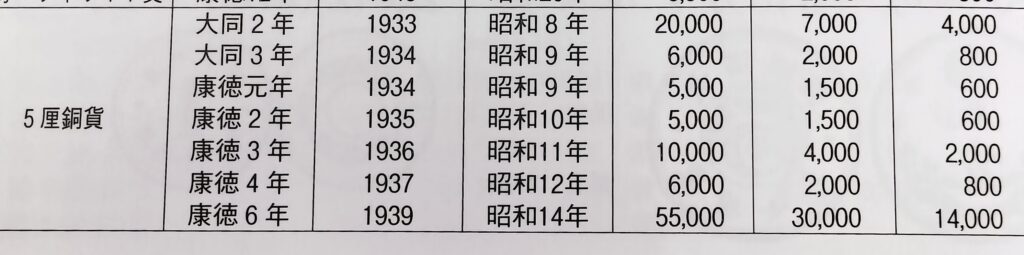

康徳3年だと並品でも2,000円ほどの価値があります。

歴史的背景と時代状況

満州国の成立と通貨制度

- 満州国は1932年(大同元年)に日本の関東軍主導で中国東北部に建国された傀儡国家です。

- 建国直後、各地でバラバラに流通していた貨幣を統一するため、満州中央銀行が設立され、新たな通貨「満洲国圓(国幣)」が発行されました。

- 1933年(大同2年)5月に白銅貨(壹角・五分)、同年8月に青銅貨(壹分・五厘)が発行され、5厘銅貨はこの時に登場しました。

発行意図とデザイン

- 満州国の貨幣は日本円との等価交換を目指し、当初は銀本位制でしたが、1935年に日本円リンクへ移行しています。

- 5厘銅貨のデザインには、国花や満州国旗があしらわれ、国威発揚や新国家のアイデンティティを強調する意図が見られます。

戦時下の貨幣事情

- 日中戦争(1937年~)や太平洋戦争の影響で、金属資源が不足し、貨幣素材の変更や小型化が進みました。

- 1944年(康徳11年)以降はアルミニウム貨が主流となり、さらにマグネサイト貨も発行されましたが、5厘銅貨は主に1930年代に流通したものです。

- 1944年以降発行分からは裏面の国名表記が「満洲帝国」に変更されています。

当時の社会状況

- 満州国は日本の軍事・経済的支配下にあり、貨幣制度も日本の影響を強く受けていました。

- 満州事変から日中戦争、そして第二次世界大戦へと続く時代背景の中で、資源確保や経済統制の一環として貨幣政策が進められました。

まとめ

満州帝国の5厘銅貨は、1930年代の日本主導の満州国建国とその経済統制政策を象徴する小額貨幣であり、当時の国威発揚や資源事情、戦時経済の影響を色濃く反映した歴史的コインです。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント