PCGSやNGCなどのコイン鑑定機関で、硫黄などで人工的にトーンを付けた銀貨などを鑑定した場合、「Questionable Color」や「Artificial Toning」の表記が付くことがあります。

それぞれの意味と違いは以下の通りです。

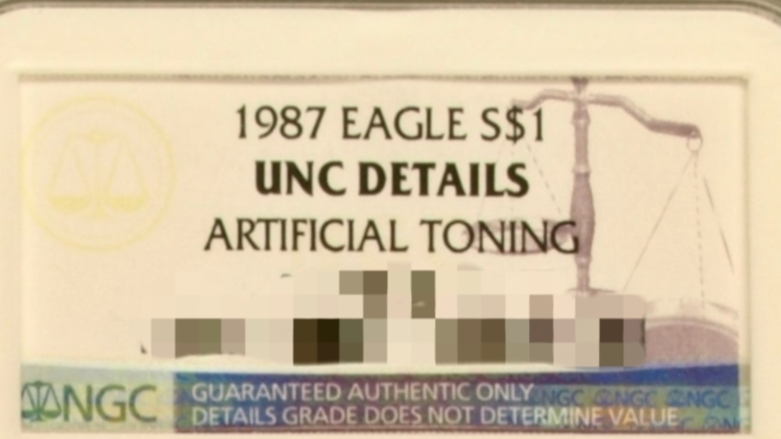

「Artificial Toning」とは

「Artificial Toning(人工トーン)」は、明らかに人為的に変色させた状態だと鑑定士が判断した場合に付与される表記です。

- 主に硫黄の粉末、薬品、制御された環境などで意図的に色味を加えた場合にこの判定になります。

- 色味やパターンが自然な経年変化と大きく異なる場合、「ARTIFICIAL TONING」のDetailsグレードが付与され、通常のグレードよりも価値が下がる傾向があります。

「Questionable Color」とは

「Questionable Color(疑わしい色調)」は、コインの色合いが自然か人工か鑑定士が確定できない場合に使われる表記です。

- 明確に「人為的」とは言い切れない特殊な色調・トーンに付けられます。

- 成因が不明確な場合や、天然・人工どちらともつかない曖昧な状態を指します。

- 「Artificial Toning」ほど断定的ではなく、コイン収集の観点では「グレーゾーン」と見なされ、価値や市場での評価は不確定な部分が残ります。

両者の違いと差

- 断定性:「Artificial Toning」は人工的と明確に断定、「Questionable Color」は断定できない不確実な色調に使われます。

- 価値の違い:「Artificial Toning」が付くと、コインコレクター・市場では価値が大きく下がることが一般的です。「Questionable Color」はその中間であり、状況によっては流通も可能ですが、やはり減額の対象にはなります。

- 使われるケース:「Artificial Toning」はコインドクター(手を加える専門家)が明確に加工した証拠がある場合に、「Questionable Color」は鑑定士が判断できない微妙な色味の場合に付けられます。

補足

- どちらの表記も通常のグレードより低く評価されますが、「Artificial Toning」はよりネガティブな意味を持ちます。

- 鑑定社によって基準や判断が異なることもあり、曖昧な場合は「Questionable Color」を付けておくこともあります。

このように、「Artificial Toning」は人為的な処理であることが明確な場合、「Questionable Color」は処理の有無が判然としない場合に使われ、それぞれ市場価値や評価に差が出ます。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント