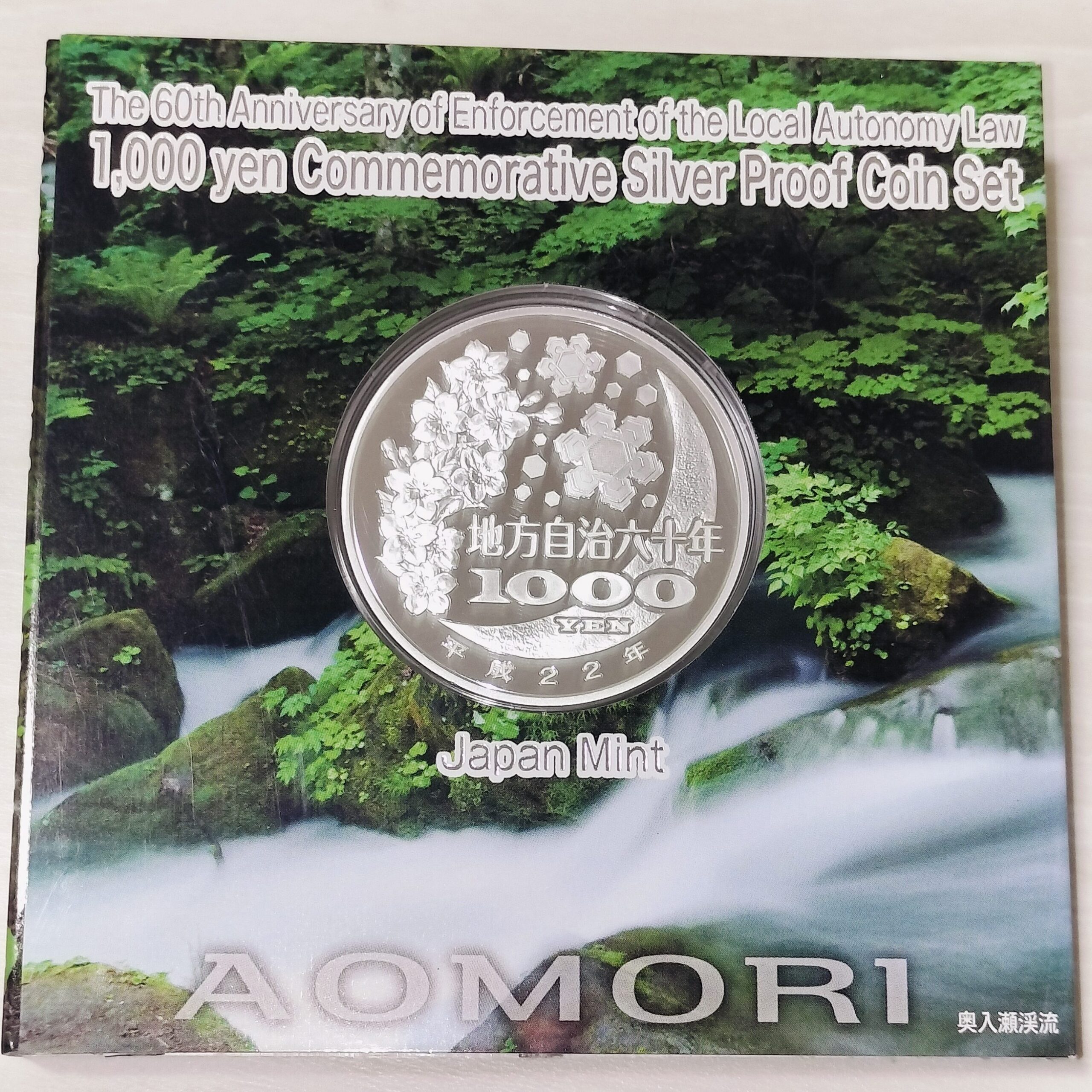

先日フリーマーケットで購入した地方自治60周年記念千円銀貨です。

今回は青森県の千円銀貨の紹介です。

年号は平成22年です。

パッケージの画像は 東北を代表する清流の景勝地、奥入瀬渓流ですね。

銀貨には 「ねぶた・ねぷた」と「りんご」が描かれており、地方自治銀貨の中でもトップクラスのカラフルさです。

これらは青森県の歴史・文化・産業を象徴する重要な要素です。

それぞれの由来や特色とはどういったものでしょうか?

ねぶた・ねぷた祭の歴史と文化

- 「青森ねぶた祭」は奈良時代に中国から伝わった七夕祭と、津軽地方に古来からあった習俗や精霊送り、人形・虫送りなどが一体化し誕生したと考えられています。

- 竹と紙で作られる巨大な灯籠「ねぶた(灯籠)」自体は、悪疫退散や無病息災を祈る夏の年中行事のひとつです。

もともとは7月7日、厄や眠気、怠け心などの「穢れ」を川や海に流す「眠り流し(ねむりながし)」が原型で、これが「ねぶた」に転化したとされています。 - 青森市の「ねぶた祭」では、華やかで勇壮な武者絵や歴史・神話の登場人物を題材にした灯籠が夜の街を練り歩きます。

弘前市では「ねぷた」と呼ばれる扇形の灯籠で、同様に武者絵が描かれますが、形や運行の趣向が異なります。 - 祭りは地域の一体感を養う大切な行事であり、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

華やかな山車や灯籠は、地域の歴史・伝統芸能・ものづくり技術の継承の場にもなっています。

青森県のりんご産業

- 「青森りんご」の西洋品種は明治8年(1875)、内務省から配布された苗木3本が県庁構内に植えられたのが始まりです。

その後、多くの苗木が津軽地方を中心に試植され、りんご栽培技術の進歩とともに、日本有数の生産地として成長しました。 - りんごは青森の冷涼な気候と豊かな風土に適し、明治後期から昭和にかけて品種改良や害虫防除技術が進み、りんご生産は青森の基幹産業となりました。

- 「ふじ」「つがる」「王林」など多様な品種が青森から全国・海外に出荷されています。

青森産りんごはその甘み・香り・歯ごたえで全国的なブランドとなっています。 - 今日ではりんご加工品(ジュース、ジャム、シードルなど)の産業も盛んで、青森の農業・経済・地域アイデンティティの中核となっています。

青森県の特色と千円銀貨の意義

- ねぶた・ねぷた祭は青森の「夏」、りんごは「豊かな大地と四季」の象徴であり、どちらも地域の歴史や人々の努力、創造性を感じさせます。

- 千円銀貨の図柄は、青森県の四季、伝統文化、自然、ものづくり、農業といった多層的な魅力を一枚に凝縮したものであり、県民の誇りと未来へのメッセージも込められています。

以上、参考になりましたら幸いです!

コメント